Volume 35 numéro 16 15 janvier 2001 |

Adaptation

psychosociale: la «science de la prévention» prend

forme

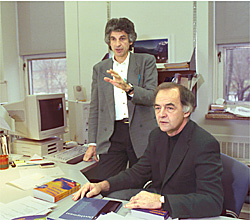

Frank

Vitaro et Claude Gagnon publient le premier ouvrage sur les données

d’une vingtaine d’interventions en matière de prévention

chez les jeunes.

|

|

Depuis quelques

années, une nouvelle discipline est en train d’émerger

aux confins de la psychopathologie, de la criminologie, de l’épidémiologie

et de la psychologie du développement. Comme son nom l’indique,

la «science de la prévention» vise à prévenir,

plutôt qu’à guérir, les problèmes

d’adaptation psychosociale et de santé mentale chez les

enfants et les adolescents.

Deux professeurs de l’École de psychoéducation,

Frank Vitaro et Claude Gagnon, viennent d’apporter une contribution

majeure à cette nouvelle discipline en publiant, en deux volumineux

ouvrages collectifs de 600 pages chacun, les données les plus

récentes tirées d’une vingtaine de recherches effectuées

principalement aux États-Unis et au Québec dans le domaine

de la prévention.

«Il n’y avait absolument rien du genre ni en français

ni en anglais», assure Claude Gagnon, directeur de l’École

de psychoéducation.

La science de la prévention est en fait la systématisation

de l’intervention psychosociale afin d’en maximiser l’impact.

Elle repose sur l’étude descriptive des problèmes,

leur épidémiologie, la recherche des causes, la désignation

des facteurs précurseurs et l’expérimentation d’actions

ciblées faisant l’objet d’un plan de mise en oeuvre,

d’un suivi et d’une évaluation.

«Toutes les études que nous présentons respectent

ces exigences et reposent sur des modèles théoriques

reconnus, souligne Frank Vitaro. Les intervenants seront ainsi en

mesure d’évaluer quels programmes sont les plus efficaces

et comment procéder pour espérer des résultats

similaires.»

Une perspective ouverte

Alors que deux courants d’idées s’affrontent dans

le domaine de la prévention, soit l’approche universelle

et l’approche ciblée, les directeurs de l’ouvrage

ont voulu éviter le piège d’un débat stérile

en répertoriant des programmes relevant des deux approches.

«La prévention universelle —comme une campagne de

promotion de la santé — vise tous les membres d’une

population, alors que la prévention ciblée — telle

une intervention en toxicomanie — vise des groupes déjà

désignés comme étant plus particulièrement

à risque, explique Frank Vitaro. Chaque approche a ses mérites

et il n’y a pas d’incompatibilité théorique

entre elles.»

Idéalement, les deux approches devraient être combinées

dans une stratégie mixte lorsque les conditions le permettent.

Selon le professeur Vitaro, c’est le cas présentement:

«Il n’y a de chicane entre les tenants des deux approches

que lorsqu’il manque de ressources financières pour aller

dans les deux sens, affirme-t-il. Actuellement, nous sommes revenus

à une situation de vaches grasses et il faut en profiter pour

investir dans les deux approches.»

L’orientation retenue par l’ensemble des études présentées

mise également sur une nouvelle conception de la prévention

qui commande d’intervenir de façon variable selon les

moments critiques du développement psychosocial du jeune.

«La méthode d’intervention doit être à

la fois omnibus et particulière, poursuit M. Vitaro. On entend

par “omnibus” une méthode qui vise à rectifier

l’ensemble du comportement de l’enfant. Ceci repose sur

la constatation qu’un problème de comportement apparaît

souvent en cooccurrence avec un autre, comme la délinquance

et le suicide. Ces problèmes ont alors des facteurs de risque

communs; une intervention omnibus prendra en compte l’ensemble

de la problématique en agissant sur l’enfant tout en mettant

à contribution la famille, l’école et le milieu

communautaire.»

«L’intervention particulière vise pour sa part un

problème circonscrit, comme le décrochage, la toxicomanie

ou le comportement violent. Avant, on se limitait à faire de

la prévention chez les enfants à risque en pensant que

tout irait bien par la suite. Maintenant, nous savons qu’il faut

maintenir durant l’adolescence des interventions particulières.»

Une autre dimension de l’approche est que, même si elle

mise sur la prévention, l’aspect curatif n’est pas

pour autant délaissé. «Une campagne de prévention

contre le cancer n’enlève pas la nécessité

des soins thérapeutiques pour ceux qui en sont atteints»,

fait valoir Claude Gagnon.

1150 pages!

En faisant le point sur les connaissances les plus récentes

résultant d’études effectuées parfois sur

plusieurs décennies, l’ouvrage s’adresse à

la fois «aux intervenants psychosociaux qui pourront disposer

d’un guide méthodologique leur permettant d’éviter

les lacunes repérées par les expérimentations,

et aux étudiants en formation qui auront accès à

toutes les données nécessaires pour concevoir des programmes

d’intervention de qualité», souligne le directeur

de l’École.

Les 22 études retenues, mettant à contribution 42 auteurs,

sont regroupées en deux grands ensembles faisant l’objet

d’un tome chacun, soit les problèmes internalisés

et les problèmes externalisés. Les premiers font référence

aux troubles comportementaux qui se retournent contre le sujet, comme

l’anxiété, la dépression, les idées

suicidaires, les séquelles d’agressions sexuelles, etc.;

les seconds désignent les comportements déviants dirigés

contre les autres ou contre l’environnement, comme la violence,

la délinquance, les comportements à risque (psychotropes,

jeux), etc. Le premier tome présente également quatre

textes d’éléments conceptuels et stratégiques.

«Le découpage en catégories distinctes est un

peu artificiel parce que les problèmes ne sont jamais isolés,

prévient Frank Vitaro. Cette organisation du contenu répond

d’abord à une nécessité pratique.»

La vision unifiée des problèmes d’adaptation et

des programmes de prévention fait d’ailleurs l’objet

de la conclusion générale des deux tomes.

Si la science de la prévention est une nouvelle discipline,

elle semble avoir connu un développement remarquable en quelques

années à peine; une première édition en

1994 des travaux effectués dans ce domaine totalisaient 200

pages. Sans prétendre être exhaustif, l’ouvrage

que publient aujourd’hui Frank Vitaro et Claude Gagnon fait 1150

pages.

Daniel Baril

![]()