Volume 35 numéro 13 27 novembre 2000 |

Pour

y voir clair dans les élections américaines

Les

tendances qu’on y observe se font également sentir au

Canada, selon Pierre Martin.

|

|

Vous y comprenez

quelque chose aux élections américaines? Ne vous en

faites pas, vous n’êtes pas les seuls. Pour vous aider

à y voir un peu plus clair, Forum a rencontré

Pierre Martin, professeur au Département de science politique

et qui était professeur invité à l’Université

Harvard l’an dernier pendant les préparatifs des présidentielles

américaines.

Pour le politologue, qui a effectué ses études doctorales

à l’Université North Western de Chicago, le Canada

et le Québec auraient beaucoup à tirer de l’analyse

des événements sur les scènes politique et sociale

aux États-Unis puisque les tendances qu’on y observe se

font également sentir ici. Trois de ces tendances émergent

de la confusion électorale actuelle: la politique n’échappe

pas à la judiciarisation extrême de la société

américaine, deux notions de démocratie s’affrontent

et les partis courtisent le même électorat centriste.

Alors que plusieurs se questionnent sur le rôle et la pertinence

d’un collège électoral dans le processus d’élection

du président, Pierre Martin rappelle que cette institution

aujourd’hui archaïque a été créée

pour répondre à une situation historique donnée

(voir l’encadré). À son avis, l’abolition

de ce collège électoral au profit du suffrage universel

direct risquerait de créer des imbroglios encore pires que

celui que l’on connaît. «En cas de résultat

serré, c’est à l’échelle de tout le

pays qu’il faudrait alors refaire le comptage», croit-il.

La modification de l’actuel système électoral ne

lui semble d’ailleurs pas envisageable à brève

échéance puisqu’il faudrait amender la Constitution

américaine, ce qui n’est pas plus facile qu’au Canada:

«Plus du tiers des États tirent des avantages de ce système

et ils vont bloquer les amendements qui leur feraient perdre ces avantages»,

affirme le professeur.

Démocratie directe ou représentative?

Mais ce qui retient surtout l’attention de Pierre Martin, ce

sont les deux notions de démocratie qui s’affrontent actuellement

par tribunaux interposés. Les arguments invoqués de

part et d’autre pour refuser les résultats montrent que

nous sommes en présence de deux conceptions de la démocratie:

la démocratie représentative et la démocratie

directe.

«Pour les républicains, les premiers résultats

étaient valides et le processus était terminé

parce que tout s’était déroulé selon les

règles convenues par les partis. Pour les démocrates,

la justice doit être une justice de résultat et ils ont

tendance à vouloir accorder le même poids à tous

les électeurs. Aux yeux de Gore, les injustices soulevées

par certains citoyens concernant le bulletin de vote autorisent un

recomptage.»

Ces approches influent également sur la perception des règles.

Alors que Bush fait valoir que le décompte mécanique

protège de la subjectivité d’un décompte

manuel, les démocrates considèrent que le décompte

mécanique peut entraîner des erreurs pouvant être

corrigées par l’intervention humaine. Mais tout cela illustre

aussi le fait qu’en politique «il n’y a pas de place

pour le perdant, ajoutera le professeur. Les deux modes de comptage

sont sujets à des erreurs et il importe de réfléchir

à la mécanique électorale, tant celle des États-Unis

que celle du Canada, où prévaut le principe de “une

personne, un vote”.»

|

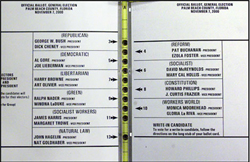

Comme on peut le constater, le bulletin de vote de la Floride pouvait porter à confusion. |

Selon Pierre Martin, les Américains s’intéressent d’ailleurs à la procédure canadienne, où l’uniformisation du processus permet d’éviter les erreurs ou injustices pouvant découler d’un système où chaque État a sa propre loi électorale, même pour les élections fédérales. En Floride, par exemple, la disposition des noms des candidats et des cases sur le bulletin de vote aurait induit plusieurs électeurs en erreur, au détriment du candidat démocrate.

Concurrence malsaine

Le recours aux tribunaux pour régler de tels différends

constitue «une démonstration frappante que la sphère

politique n’échappe pas au phénomène de

la judiciarisation des relations sociales», reprend le politologue.

À son avis, cette tendance commence également à

s’observer au Canada, comme peut le montrer le renvoi à

la Cour suprême pour déterminer si le Québec peut

accéder à la souveraineté.

Paradoxalement, les tensions sont très vives aux États-Unis

entre le Parti républicain et le Parti démocrate même

si leurs programmes politiques tendent à se rapprocher et alors

que le clivage est moins grand au sein de l’électorat.

«Les deux partis convoitent l’électorat médian,

qui est de plus en plus difficile à convaincre. Cela crée

une concurrence malsaine faisant porter l’enjeu sur la moralité

du candidat. La droite religieuse, qui constitue le noyau dur de l’électorat

républicain, est convaincue que les démocrates n’ont

pas la fibre morale pour diriger le pays, sans égard à

leur programme politique.»

C’est une autre tendance qui s’observe aussi au Canada.

Pour l’Alliance canadienne, les libéraux sont moralement

inaptes à diriger le pays et les libéraux soutiennent

la même chose à l’égard de leurs adversaires.»

Il y aurait ainsi plusieurs enseignements à tirer de l’analyse

comparative des situations américaine et canadienne, estime

le professeur. «Il est étonnant, conclut-il, que l’Université

de Montréal, qui compte trois instituts d’études

européennes, n’en ait aucun sur les États-Unis.»

Daniel Baril

Tout

ce que vous avez toujours voulu savoir sur les «grands électeurs»

Le président

américain est élu par un collège électoral

composé de 538 «grands électeurs». Le nombre

de grands électeurs attribué à un État

est égal au nombre de représentants et de sénateurs

dont dispose cet État au Congrès (donc proportionnel

à sa population).

Ils ont été préalablement désignés

par les partis ou par l’État et leur fonction se limite

à la durée de la campagne électorale. En principe,

leur vote doit aller au candidat ayant obtenu la majorité au

suffrage universel exprimé par les électeurs qu’ils

représentent.

«Ce système a été mis en place au moment

de la création de l’État fédéral,

qui regroupait des colonies disparates, explique Pierre Martin. À

cette époque, les partis politiques n’existaient pas,

pas plus que les moyens de communication actuels. On doutait que la

population puisse vraiment connaître les candidats à

la présidence. Il paraissait préférable de faire

voter les gens pour des représentants locaux que chacun pouvait

connaître et qui délibéreraient afin de décider

quel candidat ils allaient appuyer en tenant compte des désirs

de la base.»

Cette fonction de délibération a été abandonnée

après une vingtaine d’années, alors que sont apparus

les partis politiques. Certains États ont à ce moment

adopté des dispositions obligeant les grands électeurs

à respecter le vote majoritaire des électeurs de la

base. Au Maine et au Nebraska, le vote des grands électeurs

doit être proportionnel à celui que chaque candidat a

reçu.

«Le collège électoral a été conservé

parce qu’il permettait également d’assurer un équilibre

politique entre les petits et les grands États, reprend le

politologue. Il s’agit là d’un principe fédéraliste

évitant aux petits États d’être noyés

et leur permettant d’avoir du poids dans l’élection

du président. Si les grands électeurs ne respectaient

pas la règle convenue, ils provoqueraient une crise constitutionnelle

grave.»

Lors de la dernière élection, le Nouveau-Mexique disposait

par exemple de cinq grands électeurs pour 600 000 votes exprimés,

alors que la Floride en avaient 25 pour six millions de votes exprimés.

La recherche d’équilibre peut ainsi causer un autre déséquilibre

en permettant à un candidat de remporter le suffrage universel

sans obtenir la majorité des grands électeurs, ou l’inverse.

C’est un genre de problème que nous connaissons bien avec

le processus électoral parlementaire canadien.

Daniel Baril

![]()