Volume 35 numéro 10 6 novembre 2000 |

Une

bibliothèque bien particulière

La

matériauthèque de la Faculté de l’aménagement

comprend plus de 8000 échantillons de matériaux.

|

|

Une maison anglaise,

un stade en Norvège, une école en Autriche, une chapelle

américaine... Ces différentes constructions ont en commun

le bois, un matériau traditionnel qui, grâce aux innovations

technologiques, a acquis plus de souplesse dans les formes et une

résistance accrue à la charge. Le lamellé-collé,

par exemple, un contreplaqué d’épaisseurs variées,

est reconnu pour ces avantages.

Un échantillon de ce type de bois se trouve à la matériauthèque

de la Faculté de l’aménagement, où plus

de 8000 spécimens de matériaux sont entreposés.

Des centaines de fournisseurs renouvellent régulièrement

les échantillons de tissus, marbres, céramiques, revêtements

vinyliques, membranes de toit et isolants afin que les étudiants

soient à l’affût des nouveautés sur le marché.

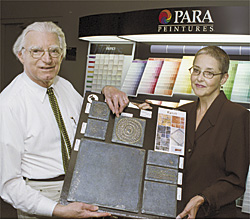

«C’est une bibliothèque bien particulière,

dit la documentaliste Katia Mayer. Ici, il n’y a pas de livres,

mais des sections de cloisons, des cadres de fenêtres, des briques

et du béton. Cela permet aux étudiants de voir en trois

dimensions les divers matériaux illustrés dans les catalogues

et de mieux comprendre leurs propriétés physiques.»

Mais l’intérêt de la matériauthèque

ne s’arrête pas là. Elle fournit aussi une foule

de renseignements d’ordre pratique, souligne Collin Davidson,

professeur depuis 1968 à l’École d’architecture

et responsable de la matériauthèque. Par exemple, l’étudiant

a accès à de l’information et à des devis

qui lui indiquent le détail des travaux, la nature des matériaux

et les délais d’exécution. «La matériauthèque

est un outil d’aide à l’enseignement et à

la recherche», affirme M. Davidson.

Un complément à l’information théorique

D’où vient l’idée d’une bibliothèque

de matériaux? «Antérieurement, chaque département

de la Faculté avait sa propre matériauthèque,

raconte le professeur Davidson, mais faute de ressources aucune n’était

vraiment fonctionnelle. Il devenait urgent de trouver une solution

qui permette d’améliorer l’efficacité de ces

centres de documentation.» En 1998, le doyen de la Faculté

de l’aménagement, Michel Gariépy, l’a approché

pour mener une étude à ce sujet. Après une visite

de la cartothèque du Département de géographie

et de plusieurs matériauthèques, dont celles du Cégep

du Vieux-Montréal et de l’École d’architecture

en France, M. Davidson recommande entre autres de regrouper les quatre

bibliothèques de matériaux dans un seul et même

lieu.

Celui qu’on nomme le «loup blanc» dans le milieu

admet qu’un formidable concours de circonstances a favorisé

la réalisation du projet: le bâtiment de la Faculté,

qui fête cette année ses 30 ans, était alors en

rénovation. De plus, la proposition appuyait le plan d’abolition

des cloisons entre les départements, une préoccupation

commune à MM. Gariépy et Davidson. À force de

travail et de persuasion pour rallier les plus réticents, la

matériauthèque prend forme un an plus tard et soulève

un enthousiasme unanime.

Pour M. Davidson, qui rêve d’ouvrir le centre à

un public plus large, notamment les professionnels, la structure actuelle

a donné raison à cet engouement. Les étudiants

des différentes écoles de la Faculté utilisent

assidûment la matériauthèque comme complément

à l’information théorique. Avec ses 279 m2, incluant

deux bureaux et deux salles d’entreposage, la bibliothèque

de matériaux accueille même des étudiants d’autres

départements et établissements.

«L’an dernier, la matériauthèque a été

le clou de la visite de cégépiens à la Faculté»,

affirme Katia Mayer.

Le défi du classement

Pourtant, une ombre se profile à un moment sur le projet: comment

instaurer un classement des matériaux qui profite à

tous? Voilà la question que se posent M. Davidson et Mme Mayer.

C’est que les architectes ont recours à un système

connu sous le nom de «répertoire normatif» (qui

désigne les 16 divisions de la construction: plomberie, électricité,

isolation, etc.), alors que les designers industriels utilisent un

classement basé selon les différents types de matériaux:

bois, plastique, verre, pierre…

«Une fenêtre d’aluminium intéresse les architectes

parce que c’est une fenêtre, mais les designers s’y

intéressent parce qu’elle est faite en aluminium, illustre

le directeur. D’où le problème d’élaborer

un seul classement pour les deux disciplines.» Le professeur

se montre toutefois confiant: avec l’installation du programme

informatique Access, il sera bientôt possible d’établir

le passage entre les deux méthodes de classement.

Mais un vrai travail de bénédictin attend Mme Mayer

puisque, après avoir répertorié les 8000 échantillons,

toute une phase de travail restera à accomplir, dont le maintien

à jour des données et l’informatisation des catalogues.

Un boulot que la documentaliste connaît bien. Avant d’être

engagée par la Faculté de l’aménagement,

elle a travaillé pendant 20 ans au centre de documentation

du Département de sociologie.

«Le gros du travail devrait être terminé d’ici

l’automne prochain, assure-t-elle. À la matériauthèque,

deux terminaux seront à la disposition des étudiants.

Grâce à Internet, ils pourront même consulter de

chez eux les données des catalogues et, éventuellement,

avoir accès à des images numérisées des

échantillons.»

Dominique Nancy

![]()