Volume 36 numéro 10 6 novembre 2000 |

70%

des étudiants ont de la difficulté à conjuguer

les verbes!

Un

centre de communication écrite sera créé d’ici

l’automne 2001.

|

|

À l’automne

2001, tous les nouveaux étudiants qui feront leur entrée

à l’Université de Montréal devront subir

un test de français. «Il s’agira d’un test

diagnostique, précise la vice-rectrice à l’enseignement

de premier cycle et à la formation continue, Claire McNicoll.

Il permettra aux étudiants de s’évaluer de façon

précise. Ceux qui le voudront pourront s’inscrire, par

la suite, à des cours de rattrapage.»

Un centre de communication écrite sera créé d’ici

là pour permettre aux nouveaux d’avoir accès à

des cours sur mesure. Cette initiative s’appuie sur une étude

menée par une équipe de chargés de cours de la

Faculté de l’éducation permanente (FEP) qui révèle

des données surprenantes sur la maîtrise de la langue

chez les étudiants de l’Université de Montréal.

Selon cette étude, plus de 70% d’entre eux ont des problèmes

à conjuguer les verbes, mais la première source de difficulté

concerne le vocabulaire: de 75% à 87% des étudiants

admettent ressentir «parfois», «souvent» ou

«très souvent» des lacunes sur ce plan.

Écrire des textes représente une véritable épreuve

pour eux puisque de 49% à 64% des répondants, selon

l’unité à laquelle ils sont rattachés, disent

éprouver de la difficulté à structurer des textes.

Par ailleurs, plus du tiers des 1156 étudiants interrogés

entre novembre 1999 et janvier 2000 (37%) ont admis ne jamais consulter

d’ouvrages de référence pour résoudre leurs

problèmes grammaticaux.

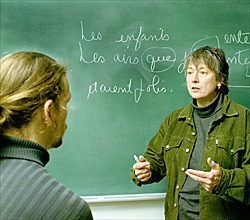

«Il s’agit d’une étude sur la perception que

les étudiants ont d’eux-mêmes, signale Chantal Gamache,

qui donne des cours de «mise à niveau» en français

depuis plusieurs années et préside le Syndicat des chargées

et chargés de cours de l’Université de Montréal.

Nous voulions aller plus loin que les études habituelles, qui

ne tiennent pas compte de ce que les gens concernés pensent

du problème.»

Zone d’interprétation

La perception que les étudiants ont d’eux-mêmes

comporte tout de même une zone d’interprétation

qu’il faut analyser avec discernement. «Ce ne sont pas

toujours ceux qui disent avoir le plus de problèmes qui en

ont effectivement le plus, indique Mme Gamache. Parfois, le seul fait

d’admettre une lacune est le début d’un effort pour

la combler.»

L’étude note toutefois que «d’autres indices

montrent que les étudiants minimisent leur besoin d’aide:

60,6% des étudiants qui confondent “souvent” les

relatifs “dont”, “que” et “duquel” et

56,8% des étudiants qui disent éprouver “souvent”

de la difficulté à employer correctement les signes

de ponctuation dans leurs textes estiment n’avoir besoin que

d’un peu d’aide en français. Il nous semble donc

que la case “un peu” devrait être interprétée

comme “oui, j’ai besoin d’aide”.»

Sur la façon dont cette aide doit être offerte aux étudiants,

l’étude des chargés de cours représente

une douche froide pour les adeptes de l’enseignement à

distance. «Les étudiants qui disent avoir énormément

besoin d’aide en français préfèrent les

cours de 45 heures (25,7%) et l’aide individuelle (20%), dit

l’étude. La case offrant des cours par correspondance

ou par Internet reçoit le moins de faveur chez les étudiants:

5,7%.» Les réponses vont dans le même sens chez

les étudiants qui disent avoir besoin d’«un peu»

d’aide.

«Les étudiants rejettent donc, dans l’ensemble,

les cours par correspondance ou par Internet et les cours à

distance avec, à l’occasion, des rencontres de groupe,

soulignent les auteurs. Comme on ne peut expliquer ces choix en accusant

les étudiants d’être réfractaires aux nouvelles

technologies — c’est dans leur groupe d’âge que

ces nouvelles technologies sont les plus populaires —, on peut

conclure que les étudiants réclament des formules pédagogiques

impliquant le soutien d’un enseignant sur place et non un soutien

à distance.»

Ce résultat n’est pas pour déplaire aux quelque

30 chargés de cours en enseignement du français (unités

méthodologie, EDP, et mise à niveau, FRA), qui bénéficient

d’un lien d’emploi avec la FEP. «C’est notre

rôle d’enseigner le français, dit Mme Gamache. Nous

pressentions donc assez bien les faiblesses des étudiants.

Ce projet, initialement modeste, a pris de l’ampleur grâce

à l’appui de plusieurs partenaires.»

L’étude, intitulée «Les besoins en français

et en méthodologie des étudiants et étudiantes

de l’Université de Montréal», a coûté

35 000$ et a été financée par un «programme

d’intégration pédagogique des chargés de

cours». C’est le premier projet d’une telle envergure

résultant de ce programme, créé en 1996.

Une réponse rapide du vice-rectorat

Au vice-rectorat à l’enseignement de premier cycle et

à la formation continue, on a réagi rapidement aux conclusions

de cette étude. D’autant plus qu’une enquête

sur l’orientation de la formation de premier cycle a révélé

récemment un «large consensus parmi les unités

(N=50) voulant que l’UdeM mette en place des moyens pour aider

les étudiants à améliorer leur compétence

en langue française lue (70%), écrite (92%) et parlée

(84%)».

Les répondants à cette dernière enquête

— des vice-doyens aux études, directeurs de département

et d’école et responsables de programme — ont indiqué

qu’ils appuyaient en forte proportion les tests institutionnels

de classement à l’admission, les cours de français

non crédités donnés par l’Université

de Montréal et la formation de correcteurs compétents

pour assister les professeurs.

Le Centre de communication écrite, qui verra le jour d’ici

l’automne 2001, pourrait offrir un soutien aux professeurs surchargés

par la correction d’examens écrits; il viendrait également

en aide aux étudiants en cours de rédaction et proposerait

un site Internet de référence. Le Centre, doté

d’un comité scientifique consultatif, sera la partie visible

d’une politique de la maîtrise du français dans

l’apprentissage.

La mise en place de ce centre a été approuvée

par les membres de la Commission des études le 24 octobre dernier.

Au cours de cette séance, ils ont également donné

leur accord à plusieurs projets de création de programmes:

Diplôme d’études spécialisées en médecine

d’urgence (Faculté de médecine), Mention en études

allemandes dans le contexte européen (Faculté des arts

et des sciences), Concentration plasturgie au Département de

génie chimique et de génie mécanique (École

Polytechnique), Module de formation en gestion de l’invalidité

et de la réadaptation, Module de formation en échocardiographie

adulte et pédiatrique et Certificat d’intervention en

déficience intellectuelle (FEP). À la Faculté

de l’aménagement et à l’École Polytechnique,

les projets de modifications aux répertoires de cours ont également

été approuvés.

Mathieu-Robert Sauvé

![]()