Volume 35 numéro 4 18 septembre 2000 |

Pointe-du-Buisson:

5000 ans d’occupation et deux millions d’artefacts

Vingt-deux

ans de fouilles archéologiques à Pointe-du-Buisson ont

révélé le passé préhistorique du

sud-ouest du Québec.

|

|

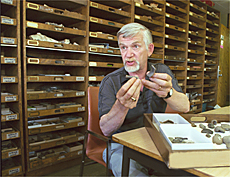

C’est extraordinaire,

exceptionnel, inouï, inimaginable!» Tous les qualificatifs

pourraient y passer lorsque le coloré Normand Clermont, professeur

d’archéologie au Département d’anthropologie,

décrit le site de l’école de fouilles de Pointe-du-Buisson,

à Melocheville.

C’est lui-même qui a mis sur pied cette école de

fouilles en 1977, la première et la seule à ce jour

consacrée à l’archéologie préhistorique

du Québec. Quelque 220 émules d’Indiana Jones se

sont ainsi succédé par groupes de 10 pendant 22 étés

pour apprendre, sur le terrain, les rudiments des techniques de fouilles,

allant de l’arpentage du site jusqu’au catalogage des pièces.

Au total, pas moins de deux millions d’artefacts ont été

tirés du sol: grattoirs, pointes de flèches, pièces

de poterie, hameçons, ossements, perles de colliers, pipes,

restes de nourriture, éclats de pierre, tout objet aussi modeste

soit-il devient, dans le langage archéologique, un «indice

matériel chargé de signification culturelle».

Ce matériel a déjà fourni la matière de

3 doctorats et de 12 maîtrises.

Malgré le nombre imposant de pièces recueillies, seulement

deux pour cent de ce site de 21 hectares (210,000 m2)

ont été fouillés. «C’est vous dire

la richesse et l’importance du site!» s’exclame Normand

Clermont.

|

|

5000

ans d’histoire

Les artefacts exhumés du sol permettent de reconstituer la

préhistoire de tout le sud-ouest du Québec, incluant

l’île de Montréal. «Avant ces fouilles, nous

ne savions rien sur la préhistoire de la région, sinon

ce qui nous venait de la tradition orale», souligne le professeur.

Située à l’embouchure du lac Saint-Louis, où

le fleuve se transforme en rapides, Pointe-du-Buisson marquait un

arrêt obligatoire pour les voyageurs empruntant la route du

Saint-Laurent. De ce fait, l’endroit est extrêmement bien

représentatif de l’occupation méridionale préhistorique

du Québec.

«Il y a des traces d’occupations multiples et continues

remontant au moins jusqu’à 5000 ans», précise

M. Clermont. Cinq cents ans plus tard apparaissent les premiers indices

de la culture proto-iroquoienne, qui va évoluer vers la société

iroquoienne (incluant au Québec les Iroquois et les Hurons)

en place lors de l’arrivée des Européens.

Les plus anciennes pièces de poterie découvertes à

Pointe-du-Buisson datent de 3000 ans, ce qui indique que le début

de la domestication du milieu forestier (période sylvicole)

s’est effectuée à cette époque. La similitude

des pièces retrouvées dans toute l’Iroquoisie —un

territoire grand comme l’Angleterre et habité, à

l’arrivée des Européens, par 100,000 personnes

— montre également que ces populations étaient

nomades.

L’endroit n’a pas été qu’un lieu de passage,

il a aussi été un lieu de pêche. Entre l’an

500 et l’an 1000, les Iroquoiens deviennent semi-sédentaires

et des groupes d’une trentaine de personnes (hommes, femmes et

enfants) établissent, à cet endroit, un camp de pêche

d’été. «Les restes de poisson découverts

montrent qu’on y pêchait surtout la barbue, l’esturgeon,

la barbotte et le doré.» Les dépotoirs contiennent

également des ossements de castors, de chevreuils et d’ours,

signes d’une occupation plus longue.

Le tournant du premier millénaire marque aussi l’adoption

de l’agriculture. «On observe ce passage notamment par

les grains retrouvés dans les foyers, explique l’archéologue.

C’est ce qui permet de savoir que les Iroquoiens de cette époque

cultivaient entre autres le maïs, les haricots, la citrouille,

le tournesol et le tabac.»

Le passage à l’agriculture est accompagné d’une

sédentarisation accrue, ce qui est également observable

dans le sol de Pointe-du-Buisson. «Avec l’agriculture apparaissent

les premiers villages, qui sont pris en charge par les femmes pendant

que les hommes continuent d’aller à la chasse. À

ce moment, les Iroquoiens ne campent plus à Pointe-du-Buisson

parce que le sol glaiseux ne permet pas de semer; ils vont s’établir

autour du lac Saint-Louis et ne retournent à la pointe que

pour la pêche, qui devient une activité spécialisée.»

Des harpons, des hameçons d’os, des pesées de lignes

et même des bouts de filets découverts sur place en témoignent.

Les Français ont aussi laissé des traces sur les lieux.

«On a mis au jour des balles de mousquet et l’on sait,

par les écrits, que Frontenac y a campé. C’est

d’ailleurs un de ses amis, le baron de La Hontan, qui nous a

laissé la première carte, datée de 1752, où

figure le nom de Pointe-du-Buisson.»

À

la recherche d’un autre site

Même si l’endroit est loin d’avoir révélé

tous ses secrets, l’école de fouilles déménagera

l’an prochain. «Ce que le site renferme encore est inimaginable,

estime Normand Clermont, mais il faut aussi approfondir notre connaissance

des autres régions. De plus, ce site exceptionnel, où

les étudiants peuvent découvrir et apprendre en un mois

ce qui prendrait cinq ans ailleurs, n’est pas à l’image

des sites archéologiques habituels.»

Le prochain site pourrait se situer en Estrie, quelque part le long

de la frontière américaine. Un tel endroit permettrait

d’établir un trait d’union entre les connaissances

sur le sud-ouest du Québec et celles fournies par les sites

de la Nouvelle-Angleterre.

Daniel Baril

![]()